Los debates económicos rara vez terminan con un KO técnico. Pero el gran debate político de los últimos años entre los keynesianos, que abogan por mantener y, de hecho, aumentar el gasto público durante una depresión, y los austerianos, que exigen recortes inmediatos del gasto, se acerca a ello, al menos en el mundo de las ideas. En estos momentos, la postura austeriana ha caído por su propio peso; no solo es que sus predicciones sobre el mundo real fuesen completamente erróneas, sino que la investigación académica que se invocaba para respaldar esa postura ha resultado estar plagada de equivocaciones, omisiones y estadísticas dudosas.

Aun así, sigue habiendo dos grandes preguntas. La primera: ¿cómo llegó la doctrina de la austeridad a ser tan influyente en un primer momento? Y la segunda: ¿cambiarán en algo las políticas ahora que las principales afirmaciones austerianas se han convertido en carnaza para los programas de humor de madrugada?

Sobre la primera pregunta: la preponderancia de los austerianos en los círculos influyentes debería inquietar a cualquiera a quien le guste creer que la política se basa en hechos reales o, incluso, que está muy influida por ellos. Después de todo, los dos principales estudios que ofrecen la supuesta justificación intelectual de la austeridad —el de Alberto Alesina y Silvia Ardagna sobre la “austeridad expansiva” y el de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff sobre el peligroso “umbral” de la deuda, situado en el 90% del PIB— tuvieron que enfrentarse a críticas devastadoras nada más publicarse.

Y los estudios no resistieron un análisis pormenorizado. Hacia finales de 2010, el Fondo Monetario Internacional (FMI) refundió el estudio de Alesina y Ardagna con datos mejores e invalidó sus hallazgos, mientras que muchos economistas plantearon dudas fundamentales sobre el de Reinhart y Rogoff mucho antes de que conociésemos el famoso error de Excel. Por otra parte, los acontecimientos del mundo real —el estancamiento en Irlanda, que fue el primer modelo de austeridad, la caída de los tipos de interés en Estados Unidos, que se suponía que iba a enfrentarse a una crisis fiscal inminente— rápidamente convirtieron las predicciones austerianas en sandeces.

Sin embargo, la austeridad mantuvo e incluso reforzó su dominio sobre la opinión de la élite. ¿Por qué?

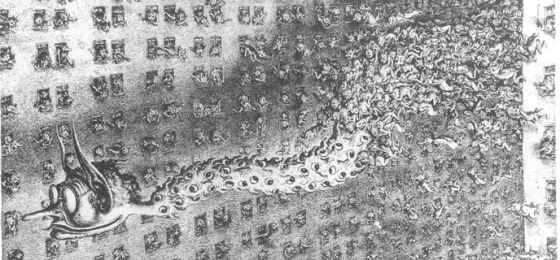

Parte de la respuesta seguramente resida en el deseo generalizado de ver la economía como una obra que ensalza la moral y las virtudes, de convertirla en un cuento sobre el exceso y sus consecuencias. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuenta la historia, y ahora estamos pagando el precio inevitable. Los economistas pueden explicar hasta la saciedad que esto es un error, que la razón por la que tenemos un paro tan elevado no es que gastásemos demasiado en el pasado, sino que estamos gastando demasiado poco ahora y que este problema puede y debería resolverse. Da igual; muchas personas tienen el sentimiento visceral de que hemos pecado y debemos buscar la redención mediante el sufrimiento (y ni los argumentos económicos ni la observación de que la gente que ahora sufre no es en absoluto la misma que pecó durante los años de la burbuja sirven de mucho).

Pero no se trata solo del enfrentamiento entre la emoción y la lógica. No es posible entender la influencia de la doctrina de la austeridad sin hablar sobre las clases y la desigualdad.

A fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere la gente de la política económica? Resulta que la respuesta depende de a quién preguntemos, una cuestión documentada en un reciente artículo de investigación de los politólogos Benjamin Page, Larry Bartels y Jason Seawright. El artículo compara las preferencias políticas de los estadounidenses corrientes con las de los muy ricos y los resultados son reveladores.

Así, al estadounidense medio le preocupan un poco los déficits presupuestarios, lo cual no es ninguna sorpresa dado el constante aluvión de historias de miedo sobre el déficit en los medios de comunicación, pero los ricos, en su inmensa mayoría, consideran que el déficit es el problema más importante al que nos enfrentamos. ¿Y cómo debería reducirse el déficit presupuestario? Los ricos están a favor de recortar el gasto federal en asistencia sanitaria y la Seguridad Social —es decir, en “derechos a prestaciones”—, mientras que los ciudadanos en general quieren realmente que aumente el gasto en esos programas.

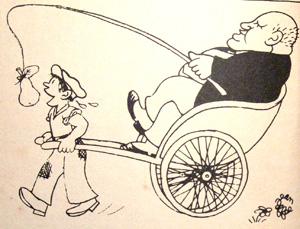

Han captado la idea: el plan de austeridad se parece mucho a la simple expresión de las preferencias de la clase superior, oculta tras una fachada de rigor académico. Lo que quiere el 1% con los ingresos más altos se convierte en lo que las ciencias económicas dicen que debemos hacer.

¿Realmente redunda en interés de los ricos una depresión prolongada? Es dudoso, dado que una economía próspera suele ser buena para casi todo el mundo. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que los años transcurridos desde que tomamos el camino de la austeridad han sido pésimos para los trabajadores, pero nada malos para los ricos, que se han beneficiado del aumento de los rentdimientos y de los precios de las acciones aun cuando el paro a largo plazo empeora. Puede que el 1% no desee realmente una economía débil, pero les está yendo lo bastante bien como para dejarse llevar por sus perjuicios.

Y esto hace que uno se pregunte hasta qué punto cambiará las cosas el hundimiento intelectual de la postura austeriana. En la medida en que tengamos una política del 1%, por el 1 % y para el 1 %, ¿no seguiremos viendo únicamente nuevas justificaciones para las viejas políticas de siempre?

Espero que no; me gustaría creer que las ideas y los hechos importan, al menos un poco. De lo contrario, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero supongo que veremos qué grado de cinismo está justificado.

28 ABR 2013

Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de 2008

© New York Times Service 2013

Traducción de News Clips.

Ignacio Escolar.

Ignacio Escolar.

Isaac Rosa.

Isaac Rosa.